大学受験の範囲に「地学基礎」「地学」というものがありますよね。

学校の授業ではやらないところが多いと思います。

しかし立派な大学受験の科目です!

しかも!

基礎科目なら満点が狙える科目なのでしっかりと抑えておきたいですよね!

その地学基礎の宇宙分野があるのでちょっと見てみようと思います。

地学基礎の「宇宙」の分野の中でも「太陽の特徴」についての用語を一緒に確認していきましょう。

・地学基礎を受験で使う予定

・地学基礎の「宇宙分野」の用語を覚えたい!

・太陽のことを詳しく知りたい!

※最後に問題形式の用語リストもあるのでみてみてください。

地学基礎の宇宙分野は大きく分けると次の3つ

- 太陽の特徴について

- 太陽系について

- 太陽の進化

- 銀河系と宇宙の構造について

その中でも今回は「太陽の特徴」についての用語のみを紹介します!

「太陽系」については下の記事をみてみてください!

「太陽の進化」については下の記事をみてみてください!

それぞれの分野で覚えることはたくさんありますよ!

でも安心してください。繰り返しやれば覚えられます!

地学基礎「太陽の特徴」について

太陽は身近な天体ですが意外と知らないことは多いですよね。

「太陽の特徴」についていくつかの分野に分けたので早速覚えていきましょう!

太陽の構造

太陽の大きさ

半径 約70万km

※地球の約109倍

太陽の質量

質量 約2.0×1030kg

※地球の約30万倍

太陽系の全質量の99.8%

大きさと質量は「地球の何倍」まで覚えるようにしましょう!

太陽系の全質量とは地球や他の惑星(木星・土星など)の全ての質量の合計です。

つまり太陽系のほとんどが全て太陽の質量となっています。

スペクトル

【スペクトル】

可視光をプリズムに通した際にできる光の帯

プリズムとは光の波長の違いによって異なる角度に光を屈折させるもの

フラウンホーファー線

【フラウンホーファー線】

太陽光のスペクトルにおける暗線 (吸収線)

特定の波長で暗線がでることから太陽大気に含まれる元素の種類と存在量がわかる

⇒太陽大気は主にH(水素)とHe(ヘリウム)からできている

ちなみにH水素とHeヘリウムは宇宙の構成元素の99%を占めています。

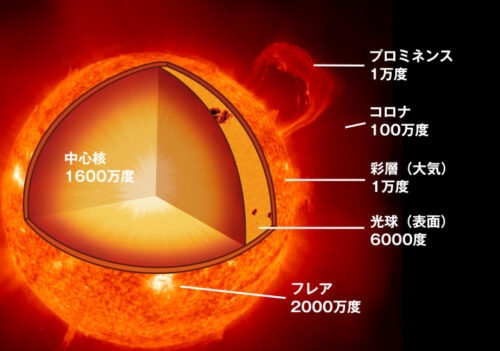

【太陽の表面】

太陽大気の構造と温度(©ISAS/JAXA)

光球

可視光で見ることができる太陽の表面(約5800K)

表面から幅が500kmくらいの「薄い」層の部分

周辺減光

太陽を見たときに中心が明るく外側にいくにつれて暗くなる現象

※太陽の内部と外部の話ではなく、見た目の話。

粒状斑

太陽表面にできる粒状の模様のこと。太陽内部の対流によって現れる

粒状斑の寿命は5~10分

つまり5~10分で模様が変わるということです。

彩層

光球の外側にある薄い大気の層

皆既日食の時赤く見える。

コロナ

彩層の外側にある薄い大気の層。太陽の一番外側の大気。

100万~200万Kの超高温

この高温の為、水素やヘリウムの原子から電子がはがれ、原子核と電子に電離しています。

その状態のことをプラズマといいます。

普段は光球や彩層からの光が強くて見ることはできないのですが、皆既日食の時は肉眼でみることができます。(白色)

太陽風となり放出されオーロラなどの原因となっています。

プロミネンス

彩層の一部が外側に張り出して見える炎のようなもの。

黒点

光球表面にある黒い点のようなもの。

光球に比べて温度が低く約4000K程度しかない。

黒点の平均寿命は10日程度

つまり10日で消えては現れを繰り返しています。

黒点について詳しくは下の記事を見て下さい。

白斑

光球よりも温度が高く約6400K程度のある明るい斑点のこと。

黒点ほどはっきりとはした構造ではありません。

太陽活動

フレア(太陽フレア)

太陽表面での爆発現象。

フレアの大きさは1~10万km

黒点上空の彩層やコロナが急激に明るくなります。

フレアによってX線や太陽風が放出されます。

太陽風

太陽から吹き出す電気を帯びた粒子(プラズマ)のこと。

【オーロラ】

太陽風が地球の空気と衝突して発光する現象

X線

太陽フレアによって大量に放出される電磁波のこと。

医学ではレントゲンと呼ばれることもある。

【デリンジャー現象】

太陽フレアによって地球に来たX線が地球の熱圏(上空80~800km)に影響を与えることで起こる通信障害のこと。

太陽のエネルギー源

太陽のエネルギー源は核融合反応と呼ばれる原子の反応です。

核融合反応とは4つの水素原子核が1つのヘリウム原子核に変化することを言います。

その反応の際に合計の質量が減少するのですが、減少した質量分だけのエネルギーに変換されており、莫大なエネルギーが生み出されています。

太陽の自転

太陽も地球と同じように自転しています。

自転の方向は「東から西」

自転を確認するためには「黒点の移動」からわかります。

自転の周期は高緯度の方が周期が長くなります。

赤道で「27日6時間36分」であり、

緯度75度では「31日19時間12分」となっています。

「太陽の特徴」問題形式

ここまで説明したことを問題形式でみてみましょう!

「+」をタップすると答えが出ます。

地球の約109倍

地球の約33万倍

太陽系全質量の99.8%

主に水素とヘリウムから出来ている

水素とヘリウムは宇宙の構成元素の99%を占める

温度は約5800K

寿命は5~10分

皆既日食で赤く見える

温度は100万~200万Kと高温

皆既日食で白く見える

平均寿命は約10日

黒点よりもはっきりとした構造ではない

大きさは1~10万km

4つの水素原子核が1つのヘリウム原子核に変化すること

確認方法:黒点の移動

緯度による違い:緯度が高いほど自転は遅い

問題は以上になります!

これを覚えれば地学基礎「太陽の特徴」の語句問題はできますよ!

次回は地学基礎「太陽系」について紹介します!

↓「太陽系」について↓

↓「太陽の進化」について↓