宇宙に関するニュースなどで『パーセク』という言葉を聞いたことありませんか?

「なんか聞いたことあるような気がする」

「調べたことあるけどよくわからなかった」

そんな人は必見です!

この記事を見たら『パーセク』について理解できます!

もし分からないことあればtwitterで聞いてください!(@peanutscoin)

『パーセク』『年周視差』『秒角』

を図を使って説明!!

パーセクとは?

主に天文学で用いられる距離を表す単位。

「parsec(パーセク)」の言葉は「parallax(視差) second(秒)」をくっつけて出来たもので、

よく聞く「per second(毎秒)」の短縮「per sec」は間違いです。

距離を表す単位なので別の単位でで表現出来ます。

\(1\) パーセク \(= 3.26 \)光年 \( = 3.085×10^{16} \)m

光年がめちゃくちゃ遠い距離ということはなんとなく知っている人も多いのではないでしょうか?

なんとパーセクは光年よりも大きな単位

年周視差が1秒角となる単位のこと。

知らない言葉出てきましたね・・・。

しかも2つも!

・年周視差

・秒角

安心してください!それぞれ説明していきましょう!!

年周視差

言葉だけだと本当にわかりづらいですね(笑)

もちろんなるべく分かりやすいように図を使って説明していきます。

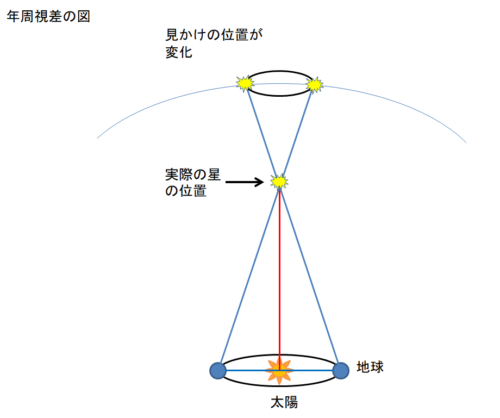

実際の星の位置は普通ほとんど変化しません。

しかし地球が太陽の周りを公転運動しているので、その公転運動に連動して星の見かけの位置も変化します。

これが年周視差と言われている現象です。

※年周視差の大きさは楕円運動の長軸の長さの半分の角距離で表す。

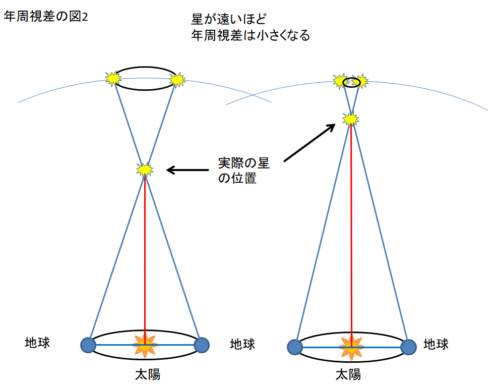

また年周視差の性質として星が遠くにあるほど年周視差は小さくなります。

次の図を見てください。

右の図の方が星が遠くにあり、星の見かけの位置の変化が小さくなっているのがわかるでしょうか?

つまり年周視差はとても小さな値なので予言はされていましたが観測するためには高度な観測装置が必要でした。

年周視差が観測されれば地動説の証拠になりますが、なかなか観測は成功しませんでした。

初めて年周視差の観測を成功させたのは1838年のフリードリッヒ・ヴィルヘルム・ベッセルがはくちょう座61番星の年周視差が0.314秒角であることを確認したことです。

秒角(びょうかく)

これは簡単です。

1度の1/3600のことである。

1度の1/60の事を分角(ふんかく)ともいう。

『記号』

度 :「°」

分角:「 ‘ 」

秒角:「 ” 」

そうです!時間の関係ですね!

1時間=60分=3600秒

これと同じなので覚えやすいかと思います!

別記事で『視直径(角直径)』というものを紹介しました。

その時にも秒角という言葉が出てきています!

詳しくはこちらの記事を見てください!

『パーセク』を図を使って説明!

最初に説明した通り定義はこれです。

年周視差が1秒角となる単位のこと。

下の図を見てください。

先ほど上で話した「年周視差」について理解できていれば簡単です!

下の図の赤い線の長さが1パーセクです!ただそれだけのことでした!

もう一度、別の単位を使って表した値を見てみましょう!

\(1\) パーセク \(= 3.26 \)光年 \( = 3.085×10^{16} \)m

とんでもなく遠いことがわかりますね(笑)

ちなみに地球から一番近い恒星(ケンタウルスα星)で年周視差は0.76秒角しかありません。

距離にすると1.32パーセクです。

このようにパーセクとは遠くにある星(恒星)までの距離として使われている値です。

他に使い方はありませんよ(笑)

これであなたもパーセクマスター!!